2025 年 6 月 7 日至 8 月 7 日,10 名来自亚洲顶尖高校的清华大学 “安进学者”(Amgen Scholars),在清华园开启了为期约 8 周的暑期科研实训之旅。从实验室的精密操作到学术思路的碰撞交流,这段时光不仅充满科研探索的严谨,更饱含文化体验拓展的丰富色彩,最终以扎实的实践成果为这段实训画上圆满句号。

清华大学药学院副院长、清华安进学者项目主任陈立功教授在项目回顾与总结会上,对项目初心与青年学者的成长寄予深切期许。他强调:“清华大学始终以‘为青年学者搭建探索未知的科研沃土’为己任。本届安进学者身处清华独特的交叉学科生态中,希望大家能充分依托这一优势,在聚焦并解决生物医药领域‘真问题’的过程中,不断发掘自身学术潜力、锤炼科研能力,为未来投身全球生物医药创新发展储备核心力量。”

清华大学作为国际顶尖学府,在生物医药基础研究领域拥有国际一流学术水平,于2018年成功入选安进项目,成为中国唯一一所承办该项目的高校,该项目由药学院承办。

6月30日,清华大学电子工程系李懋坤教授以《微波电磁学、深度学习与医学诊断的交叉创新》为题,向学者们分享团队在智能医疗领域的突破性成果,解析微波电磁学在生物检测中的优势、深度学习赋能诊断的精准性提升及跨学科团队在床旁实时监测肺功能的实践。

7月7日上午,外文系与药学院合作课程开课,药学院刘清飞老师以《中医药的传承与创新》为题,通过“历史+案例”双线讲述中医药千年发展,类比“阴阳平衡”与生态科学,并设计五行推演、舌苔观察等互动环节,带领跨文化背景学子感受中医药魅力。

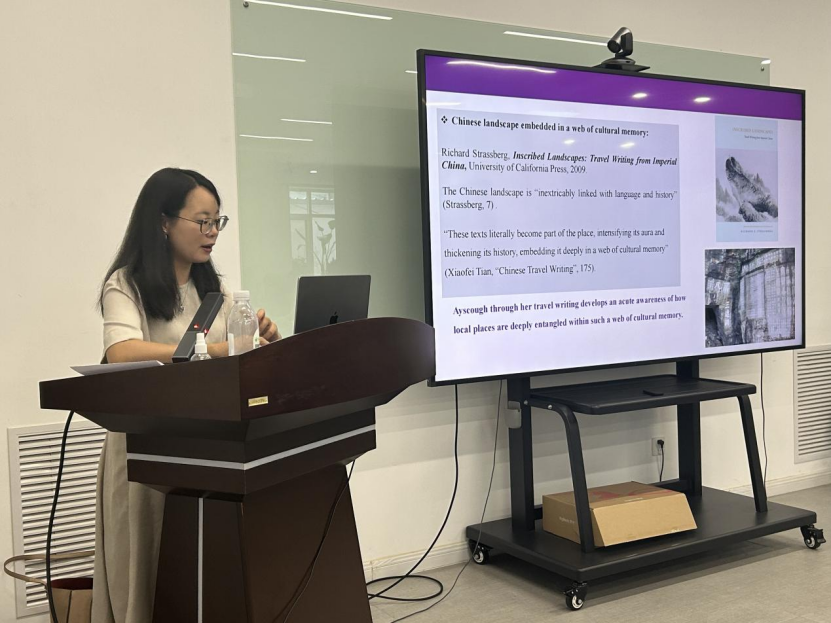

7月8日上午,吴娟娟助理教授以汉学家艾思柯的长江旅行为引,讲解长江与中华文明关联、唐诗英译贡献及“纵向旅行”写作特征,寄语学员通过跨文化探索成长为“世界公民”,学员围绕相关话题积极提问,展现浓厚兴趣。

在丰富多彩的破冰活动中。来自清华大学药学院的安进学者与暑期国际学校学者欢聚一堂,通过Salsa舞蹈、太极八段锦、中国团扇绘画、诗词朗诵等丰富多彩的文化体验,在笔墨芬芳与舞步律动间,来自不同国家的青年学者们打破了语言与文化的藩篱,在思维碰撞中增进了友谊,共同开启了一场跨文化的学术交流之旅。

此外,为了丰富学者们的课余生活,安进项目还组织了一系列北京文化探索活动。学者们集体前往国家博物馆,感受到了中国历史文化的厚重;爬慕田峪长城,不仅锻炼了身体,更在攀登中领略了长城的雄伟壮观,感受了中华民族坚韧不拔的精神风貌;参观国子监与五道营胡同,一睹中国古代最高学府与街坊生活,漫步五道营胡同青石板路,感受老北京街坊生活的烟火温度。探访国家工艺美术馆,手工绘制非物质文化遗产等项目,深入体会了这座城市独特的文化韵味和人文情怀。

一系列的校内外文化体验,不仅为安进学者们提供了一个展示自我、交流思想的平台,更促进了他们对北京及清华大学的深入了解与认同。未来,安进项目将继续秉持开放包容的理念,为学者们创造更多元化的学习与生活体验,助力他们在科研道路上不断前行,同时也为推动中外文化交流与合作贡献力量。

2025 年 8 月 4 日,应安进基金会邀请,药学院院长钱锋教授、副院长陈立功教授率项目团队及 10 位清华安进学者赴京都大学,参加 2025 安进学者亚洲研讨会。来自清华大学、京都大学、东京大学、新加坡国立大学和墨尔本大学的百余名师生齐聚一堂,分享各自课题中的实验历程与丰硕收获。

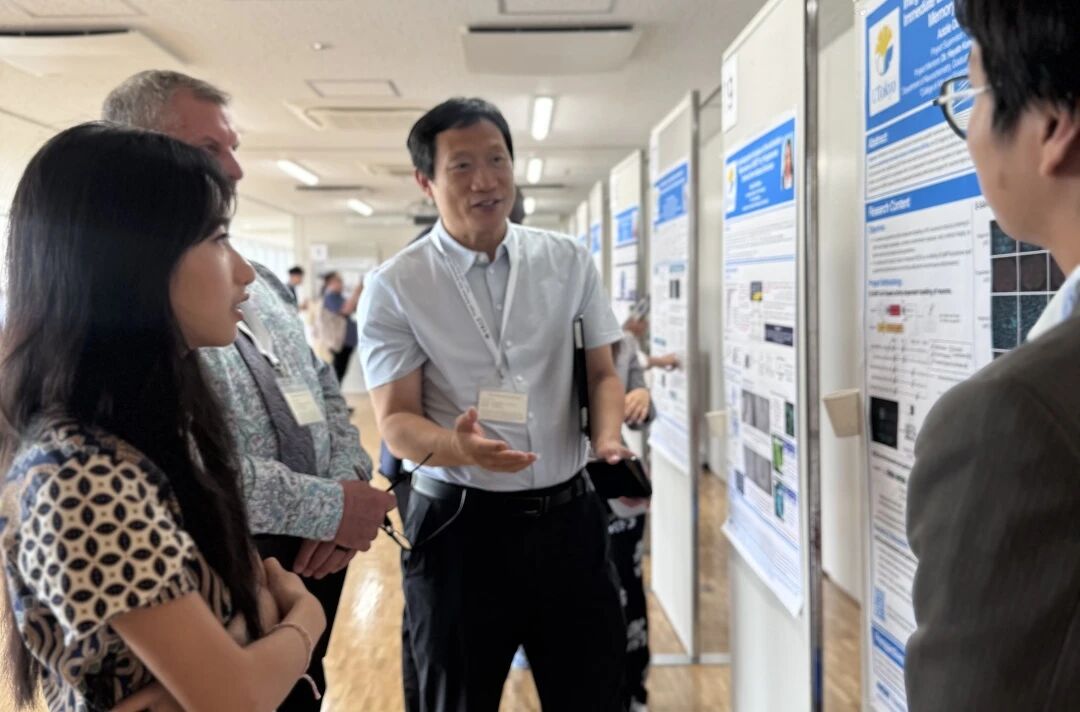

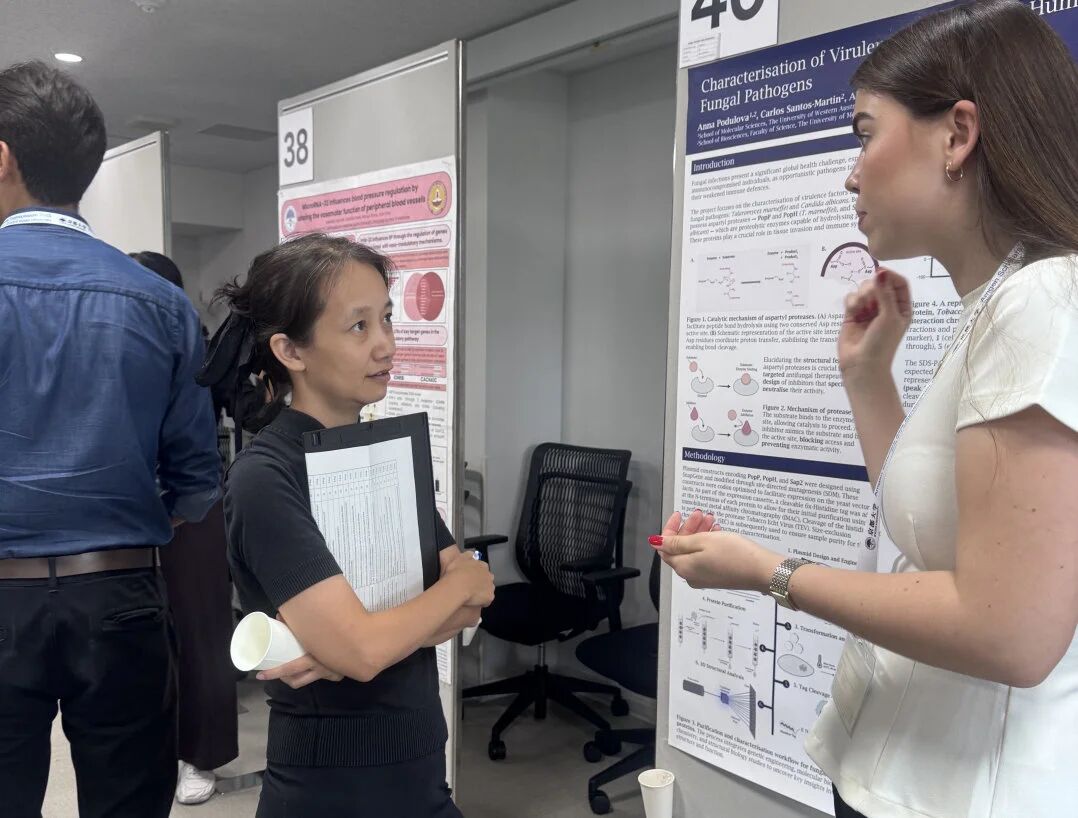

海报展示环节,钱锋老师、陈立功老师、杜娟娟老师受邀担任评委,与各校导师共同评审;学者们以精心制作的海报呈现实验成果,现场进行生动的口头汇报,并与在场评审们进行深入交流,碰撞出新的学术火花。

钱锋老师与学者进行交流

陈立功老师与学者进行交流

杜娟娟老师与学者进行交流

陈立功老师受邀参加大会圆桌讨论

李寅青老师受邀为大会做最新学术报告

作为清华安进学者的代表,来自泰国的Pradchapon Dechakorn和来自香港的李安然也为与会者带来了精彩的学术汇报。

来自土耳其的清华安进学者İpek Deniz Özkan获得了本次研讨会最佳学术海报奖

为期三天的亚洲研讨会至此圆满落幕,也为本年度清华安进学者项目奏响了终章。相信这段多文化多学科智慧碰撞的时光,将成为每一位学者心底最难忘的珍藏。

在此衷心感谢清华大学国际处、教育基金会、学习发展中心及各相关部门自项目启动以来给予清华安进学者项目的鼎力支持。你们的悉心指导与无私襄助,为项目的每一步成长注入了不竭动力。期待明年再相聚,共续新篇!

2025ASP项目学者感想集

- SUMMER -

National University of Singapore

参加清华大学安进学者亚洲项目,是我迄今最充实、最难忘的一段学术与个人旅程。八周的时间里,我不仅掌握了人工智能与生物信息学的核心技术,更在心灵与情感层面实现了深刻成长。科研、导师指导与社群的交融,使项目真正“立体”——它不仅拓展了我的知识边界,也塑造了我的性格、视野与人际关系。清华安进项目组精心安排的讲座、职业发展工作坊与文化体验,让项目远不止“做实验”那么简单。它更像一次全方位的探索之旅:让我们发现兴趣、建立合作、拓展可能。

这段经历重塑了我对未来的想象——不仅是继续攻读研究生的决定,更是我想成为怎样的研究者、怎样的合作者。我带着更扎实的技术、更笃定的自信、更清晰的规划和更深厚的感恩离开。我会将安进学者项目孕育的好奇、开放与合作精神延续到今后的每一步。

衷心感谢清华大学安进学者项目,让我发现并拥抱了自己的潜能!

Indian Institute Of Technology (IIT) Kanpur

初到清华的情景仍历历在目:校园先进而高效,实验室满是顶尖设备,人人步履匆匆。那一刻,我担心自己能否跟上节奏。但短短数日,顾虑便悄然散去——当我观察大家如何工作,感受他们的友善与扶持,便渐渐安心。原来,适应新环境不在于疾速追赶,而在于敞开心扉向周围的人学习。

在实验室里,好奇心成了我的引擎。我的导师李寅青常抛出“刁钻”问题,逼我深挖再深挖。过去,我习惯慢节奏、步步扎实;而清华的节奏快、要求高,却同样鼓励人。我必须迅速掌握新的工具并立即上手。意外的是,这种挑战让我飞速成长,全新的科研氛围彻底刷新了我的学习速度与自信。实验室的氛围更令人难忘。我第一次见到导师每日坐镇,与学生并肩作战;他不施压力,只营造自由探索的空间,让好奇心自然推着我向前。走出实验室,漫步北京,从古迹到市井,又为这段实习添上一抹人文亮色。对从未离开过印度的我而言,这一切如同推开新世界的大门。

安进学者项目不仅是一次科研训练,更是一段重塑我学习、协作与科研方式的旅程。它让我掌握单细胞基因组学知识,更赋予我迎接挑战的自信;它留下友谊与文化交融的回忆,也提醒我:唯有走出舒适区,以好奇与开放拥抱未知,方能真正成长。

The Chinese University of Hong Kong

我对清华大学的第一印象即是“大”——是广阔的校园和恢弘的建筑,亦是在中国近代历史上举足轻重的地位、卓越的尖端技术。

在清华,我加入了肖百龙教授课题组,进行了细胞器力学转导的研究。作为压电离子通道领域的先锋,肖老师总能一阵见血地指出我研究中的局限,并提出下一步的方向。在肖老师和何琦璟师兄的指导下,我使用先进的活细胞标记工具以及活细胞成像显微镜,结合图像定量分析,初步探索了压电离子通道在细胞器力学转导中的潜在作用。在实验室之外,我亦结识了来自不同国家、不同背景的朋友。我们在清华园分享世界不同角落的故事,体验到了跨文化交流和多元共融的魅力,感受到了清华大学和而不同、美美与共的氛围。安进学者项目的文化体验活动亦令我印象深刻。长城与故宫,国子监与胡同,椰雕与刺绣,我们借此机会领略传统中国和现代中国的风采。

在项目的结尾,我们亦有机会前往京都大学,和来自亚洲四所大学以及澳洲的教授、学者交流。前辈无私的分享和朋辈亲切的支持让我领会“科学是一场团队运动”的涵义。即使身已不在清华,我仍记得这个关于科学和朋辈的荷塘边的夏天。